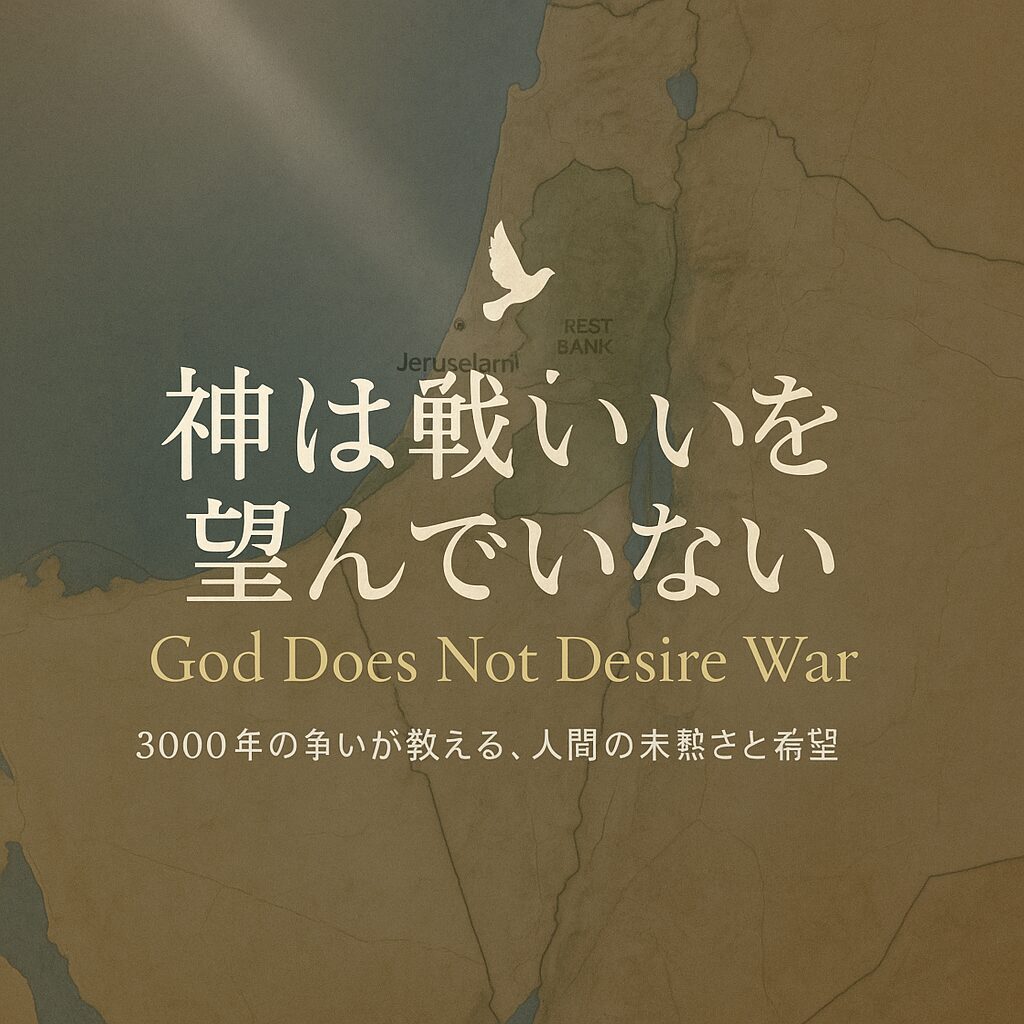

この問題を考えるには背景を知るところからなので解説から始めたいと思います。

はるか昔、

神は人々に語りかけた。

「この地を与えよう。

おまえたちはここで生まれ、ここで祈り、ここで生きるのだ。」

それが、約束の地・カナン。

ユダヤの民はその言葉を信じ、

砂漠を越え、戦い、涙しながらも国を築いた。

彼らは神の民と呼ばれた。

だが、時が流れ、王国は崩れ、

神の民は国を失った。

彼らは世界へ散り、迫害の中をさまよいながらも、

神への祈りだけは捨てなかった。

「いつか、約束の地へ帰る日が来る」と。

――そして二千年の歳月が流れた。

ヨーロッパでは炎が上がり、

ユダヤの民が無数に倒れた。

その血の上に、世界は罪を背負い、

「彼らに再び土地を」と願った。

そのとき、神ではなく、人間が約束をした。

それが悲劇の始まりだった。

イギリスという大国は、

アラブの民にも「自由を与えよう」と言い、

ユダヤの民にも「故郷を与えよう」と言った。

――ひとつの土地に、ふたつの約束を。

人間は「善意」と「欲望」を混ぜ合わせたまま、

約束の地に線を引いた。

そして、戦火が再び灯る。

土地を奪われた者は「神の裏切り」を叫び、

土地を得た者は「神の正義」を信じた。

だが、どちらの涙も、

同じ大地に吸い込まれていった。

やがて、1948年――

人々は再び旗を掲げた。

「ここが神に与えられた地、イスラエル」と。

その瞬間、

数十万人のパレスチナの民が家を失い、

名もなき村が砂と化した。

神は、ただ空から見ていた。

「わたしが与えたのは、土地ではなく“共に生きる力”だったのに」

そう呟きながら。

🌙 神話から現実へ

――それは、遠い昔の物語。

けれど、神が見ていたその光景は、

いまも私たちの世界で繰り返されている。

聖書の時代の戦いは終わったはずなのに、

人々は未だに「神の名」を掲げて血を流し続けている。

土地を奪われた悲しみも、

奪った側の恐れも、

どちらも形を変えて、現代に息づいている。

それはもはや宗教の話ではなく、

人間の未熟さそのものだ。

神は血を望んでいない。

それでも人は「正義」という名の剣を手放せない。

ここからは、

神話の中に閉じ込められたはずの悲劇が、

どうやって現実の戦争へと続いていったのか。

そして、なぜ今も人類はその鎖を断ち切れないのかを見ていきたい。

🔥 神は血を望んでいない 〜宗教が人を分けた瞬間〜

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教。

この三つの宗教は、すべて同じ神を信じている。

祖とされるのは、聖書に登場する「アブラハム」。

つまり彼らは、もともと“兄弟”だった。

ところが、時代が進むにつれ、

人は神の言葉を「自分たちの正義」に置き換え始めた。

神を信じるための宗教が、

いつしか**「誰が正しいかを争うための宗教」**に変わってしまった。

ユダヤ人は「神に選ばれた民」と信じ、

キリスト教徒は「救いはキリストによってのみ与えられる」と信じ、

イスラム教徒は「唯一の神アッラーを信じることこそ真理」と信じた。

“唯一の神”という考えは、

裏を返せば「他は間違っている」という排他性を生む。

その瞬間から、

神は人をつなぐ存在ではなく、

人を分ける理由として使われるようになった。

宗教は本来、心を救うためのものだった。

しかし、一神教の社会では「信じない者=敵」という思想が根を張る。

それは政治や支配の道具となり、

人間同士の恐れと憎しみを永遠に再生産する。

どの宗教も「神の名のもとに戦った」のではない。

人が、神の名を借りて戦ったのだ。

そして神は、沈黙したまま人間の暴走を見ている。

「信仰」と「狂信」の境界を見失った人々が、

同じ神に祈りながら、互いを憎み合っている。

神は血を望んでいない。

それでも人間は、神の名を使って血を流す。

その矛盾に気づかないかぎり、

人類は何度でも同じ過ちを繰り返すだろう。

💣 戦いの本質は「神」ではなく「人の操作」

イスラエルとパレスチナの争いは、

宗教の対立として語られることが多い。

しかし、実際にはもっと深い――

人間の欲と支配構造の問題が根底にある。

宗教は、いつの時代も「人をまとめる力」と「人を操る力」を同時に持ってきた。

神の名のもとに集まる人々を、政治は利用し、

国家は「正義」を掲げて民を導く。

だが、その“導き”は、しばしば

恐れと怒りを使った支配へと変わる。

人は「自分たちが正しい」と信じるとき、

もっとも残酷になれる。

それが宗教であれ、国家であれ、思想であれ――。

イスラエルは「テロとの戦い」という名で攻撃を正当化し、

ハマスは「抵抗の聖戦」という名で報復を正当化する。

どちらも、自らの行為を“神と民のため”と信じている。

だが、そのどちらの「正義」も、

結果として最も犠牲になっているのは、

武器を持たない一般市民たちだ。

戦争は「感情で動かされる人々」と

「その感情で利益を得る人々」でできている。

武器を作る企業。

支持率を上げたい政治家。

敵をつくることで自分の正義を保ちたい権力者。

彼らにとって、戦争は“終わらせてはならないビジネス”なのだ。

⚖️ 一神教の脅威と、人間の未熟さ

宗教とは、本来「人の心を救うための道」だった。

けれど人類の歴史を振り返ると、

“救い”はいつの間にか“支配”に変わってきた。

一神教は「唯一の正しさ」を求めることで精神の強さを生むが、

同時に「異なる価値を排除する危険」も孕んでいる。

多神教が持つ“共存の余白”――

「違いを認め、調和する文化」は、

本来人間が持っていた自然な感性だった。

神を信じることより、

人を理解する力を取り戻すこと。

それこそが、宗教を超えて人間を成熟させる道である。

神を疑うことよりも、

「自分の正義」を疑う勇気を持つこと。

🌐 ホワイト社会の責任と、希望の再生

イスラエルとパレスチナの争いの根底には、

ヨーロッパとアメリカという“ホワイト社会”の歴史的責任がある。

彼らはかつて植民地主義の名のもとに、

文化も民族も無視して「地図に線を引いた」。

その線が、今も血の川となって流れている。

ホワイト社会が今すべきことは、

過去の誤りを認め、沈黙を破ることだ。

- 武器より教育へ投資を。

- 報復より共感を。

- 利益より命を。

過去に線を引いた手が、

今こそその線を消す責任を持たなければならない。

🌈 神は戦いを望んでいない 〜絶望の先にある人間の可能性〜

何千年ものあいだ、

人間は「神の名のもと」に争いを続けてきた。

けれど、流れてきた血の跡は、

すべて同じ色をしている。

神は一つではなく、命は一つなのだ。

絶望の連鎖を止めるのは、怒りではなく“気づき”。

許しとは、敗北ではなく、成熟の証。

人は、戦うように創られたのではない。

助け合うように創られたのだ。

神は戦いを望んでいない。

その声を聞ける耳を、私たちはまだ持っている。

だからこそ――この世界は、やり直せる。

✨未来への小さな願い

日常の中にも「戦い」は潜んでいる。

誰かを責めたくなる時、

“自分の正義”を疑えるかどうか。

意見の違う相手を見た時、

“間違いではなく違い”と見なせるかどうか。

その小さな選択の積み重ねが、

人類を少しずつ“戦わない方向”へ導いていく。

祈りとは、誰かに頼むことではなく、

「もう憎まない」と決めること。

コメント